Подписанный в марте 1918 г. грабительский Брестский мир с Германией, связанный с территориальными уступками и предполагавший выплату Германии огромной контрибуции, был с недовольством встречен большей частью населения. Договор больно ударил по настроениям людей, которые традиционно воспитывались в духе российского патриотизма: прежде всего, офицерского корпуса, вышедшего из дворянства, а также разночинной среды и интеллигенции, связанной со старым государственным строем. Миллионы русских людей негативно отнеслись к роспуску большевиками нового Учредительного собрания в январе 1918, сочтя это отходом от обещанных демократических изменений. На фундаменте этого недовольства развернулось "белое движение", ставившее своей задачей свержение большевиков. Движение как идеологически, так и организационно было раздроблено, не имело единого лидера и единой стратегии, а его ядро составляли боевые генералы и офицеры, патриоты России, участники Первой мировой войны. Они делали ставку на диктатуру на каждой отдельно взятой территории базирования армий белого движения. Весной 1918 г. белое движение стало концентрироваться в районе Дона, куда стали прибывать активные противники новой власти - генералы Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, А.С. Лукомский, лидеры кадетов. Страна постепенно втягивалась в жестокую гражданскую войну, в результате которой хозяйству страны был нанесен ощутимый ущерб. Если в Первой мировой войне морская авиация использовалась преимущественно на морских театрах военных действий, то в годы гражданской войны (1918 — 1921 гг.) она действовала на Балтийском, Чёрном, Каспийском, Азовских морях, Ладожском и Онежском озёрах, и реках: Северной Двине, Днепре, Волге, Каме, Енисее, Селенге и других.

После того как белогвардейцы и интервенты в начале августа 1918 г. захватили Архангельск, создалась опасность, что на Северной Двине может произойти объединение интервентов с армией Колчака, следовавшей со стороны Перми и Казани. По указанию командующего морскими Силами Республики В.М. Альтфатера железной дорогой в Вологду отправили три гидросамолёта. На Северный фронт прибыли Беломорский гидроотряд, сформированный в Ораниенбауме (начальник - морской лётчик И.Ф. Мельцер), и Камский гидроотряд (начальник — морской лётчик К.Р. Семенов). Самолёты-истребители базировались на полевой площадке в 150 км от Котласа и в районе населенных пунктов Пучуга и Нижняя Тойма.

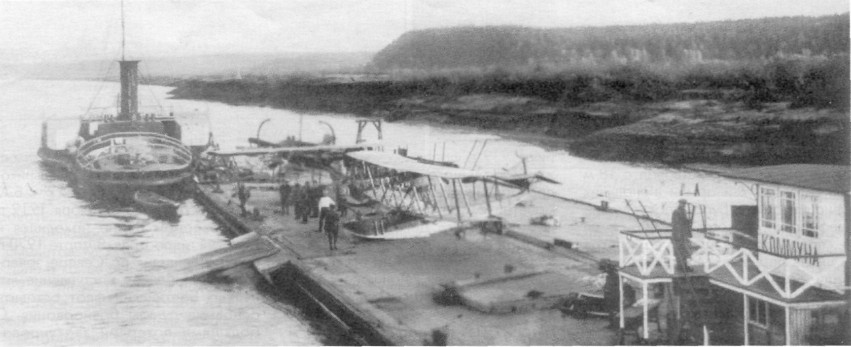

Беломорский гидроотряд вначале базировался на берегу озера в районе Котласа. Для перемещения вдоль Северной Двины летом 1919 г. отряды использовали речные баржи и пароходы: «Пинега», «Труд» (бывший «Николай»), «Декабрист» (бывший «Василий») и другие. В октябре 1918 г. отряды морской авиации перешли в подчинение Северодвинской флотилии и объединились в Северный воздушный гидродивизион (начальник — С.А. Знаменский). Он взаимодействовал с 18-м авиаотрядом 6-й армии (начальник авиации армии Буоб, впоследствии шеф-пилот Троцкого). Дивизион имел в своем составе шесть самолетов и шесть летчиков. Морские летчики вели разведку, отражали налеты авиации противника, обеспечивали охранение своих частей и судов.

|

|

Летающая лодка Григоровича М-20 |

Летающая лодка М-15, оставшаяся в Финляндии |