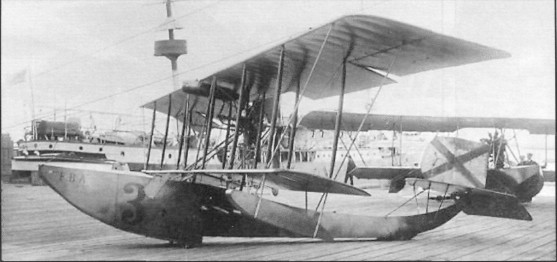

Летающая лодка "ФБА"

При обороне подступов к Ирбенскому проливу довольно активно действовали лётчики Килькондского авиаотряда, несмотря на наличие только четырех гидросамолётов. Так 18 апреля, выполняя полёт на разведку, поручик Нагурский на «Фармане-11» попытался атаковать немецкий крейсер «Тетис». Сброшенные бомбы в цель не попали, а мотор самолёта Нагурского был повреждён шрапнелью. Пришлось произвести вынужденную посадку, устранить неисправность. После этого самолёт взлетел и экипаж вернулся на базу. Через неделю Либаву заняли немецкие войска. Свои возможности как нового рода сил авиация продемонстрировала 30 апреля 1915 г., когда, группа немецких кораблей вошла в Рижский залив и обстреляли несколько береговых объектов. Русское командование знало о предстоящем набеге из перехваченной радиограммы, но по причине сложной ледовой обстановки выделенные для его отражения корабли своевременно в Рижский залив прибыть не смогли. В создавшихся условиях силой, способной оказать противодействие, оказались самолёты морской авиации. Безусловно, причинить какой-либо существенный ущерб они не могли, но своим присутствием создавали видимость воздушной угрозы. Другими словами, воздействовали психически, что несколько сковывало действия противника. Обстановка заставляла постоянно менять систему базирования авиации, а также принимать меры для укрепления обороны Рижского залива, устья Финского залива и Або-Оландских островов. Особое внимание обратили на Ревельскую авиационную станцию, которая до этого предназначалась для снабжения техникой и подготовки личного состава. С прибрежного участка её перенесли на место возле реки Бригитовка.

Балтийской авиации всё чаще приходилось взаимодействовать с авиацией военного ведомства, что в обстановке полной неразберихи тех лет и скромных возможностей средств связи, представлялось задачей нелёгкой и требовавшей принятия мер для налаживания если и не взаимодействия, то хотя бы взаимного опознавания.

Переговоры старшего лейтенанта Тучкова с начальником воздушного района службы связи Балтийского моря старшим лейтенантом Щербаковым в конце июня 1915 г., свидетельствуют о первых попытках в этом направлении. «...Вчера на заводе встретил лётчика поручика Станюковича и его наблюдателя штабс-капитана Думбадзе, которого Литвинов хорошо знает, они мне рассказали, что несут морскую разведку около Виндавы и Либавы, бросали бомбу в Либавской гавани в крейсер и миноносец, иногда выходят в море на аппарате «Вуазен» с расчётом спланировать на берег, два раза видели в море эскадру, но не знали чью, решили бомб не бросать в корабли и лодки, находящиеся вне Либавы так как это могут быть свои. Лётчики находятся в распоряжении штаба 5-й армии около Митавы. Советую войти в тесное соприкосновение с нашей, и их разведками. Предложил Виндаву, как пункт встречи аэропланов и гидро. Необходимо принять срочные меры для предупреждения возможностей воздушного боя между своими самолётами. Необходимо выработать отличительные знаки нашим подлодкам и миноносцами. Тучков».

Щербачёв доложил: «Немедля обсужу вопрос с лётчиками, с каперангом Подгурским и войду в контакт с Ренгартеном.

...Военным летчикам показывал лодку «Ф.Б.А», говорил, что будут летать такие аппараты. С их стороны было высказано предположение возможности спутать летающую лодку с «Альбатросом» ввиду сходства гондол, хотя лётчики и наблюдатели берутся их отличить, но просят хотя бы разной окраски стабилизатора, например, предлагают покрасить его в белый цвет».

К началу войны постройку передовых воздушных станций на острове Дэгерэ и местечке Лапвик, соответственно 1-го и 2-го разрядов завершить не удалось. Действующая система базирования авиации, принимая во внимание возможности самолётов, позволяла вести разведку на ограниченных удалениях порядка 100-150 км, что не удовлетворяло интересам флота. В связи с этим командующий Балтийским флотом вице-адмирал В.А. Канин в поисках выхода из создавшегося положения, 23 июня 1915 г. обратился к главнокомандующему 6-й армией с просьбой о выделении флоту из армейской авиации двух аэропланов «Илья Муромец», мотивируя следующим:

«В последние месяцы, предшествовавшие войне, была сделана попытка использовать для морской воздушной разведки аппарат Сикорского типа «Илья Муромец» который переделали в гидроаэроплан. Эта переделка отозвалась крайне отрицательно на свойствах аппарата, проектированного для взлёта и посадки на земле. И хотя опыты в этом отношении не были закончены, но можно сказать, что отчасти благодаря им аппарат Сикорского был потерян в первые дни войны. Имея теперь сведения о постановке дела для постройки аппаратов Сикорского для нужд армии, я ходатайствую о предоставлении возможности получить для нужд Балтийского флота несколько аппаратов этого типа.

При помощи этих мощных аэропланов явится возможность освещать воздушной разведкой необходимый для оперативных целей морской район и использовать их для активной борьбы с подводными лодками, требующей большого числа воздушных бомб значительного веса.

Ещё одно обстоятельство, имеющее большое значение для воздушных операций, заставляет просить о снабжении Балтийского флота аппаратами Сикорского. Это низкие температуры нашего осеннего и зимнего периода, когда полёты аэропланов становятся крайне затруднительными из-за полной незащищённости лётчика - недостаток, который устранён но последних аппаратах Сикорского.

Всё вышеизложенное побуждает меня ходатайствовать теперь же получить в распоряжение Балтийского флота два готовых аппарата типа «Илья Муромец», изготовленных для нужд нашей армии, а также просить Морской генеральный штаб о немедленном заказе этих аппаратов для будущего снабжения ими флота».