Армейцы балтийцам не помогли, а РБВЗ едва справлялся с заказами для военного ведомства. Кроле того, последнее платило за самолёты больше и не мудрствовало с установкой их на поплавки, существенно ухудшавшие все характеристики и усложнявшие эксплуатацию.

В начале июля 1915 г. начальник службы связи Балтийского флота контр-адмирал А.И. Непенин направил командующему флотом довольно любопытный рапорт: «...прошу распоряжения вашего превосходительства, чтобы в случае отступления со 2-й авиационной станции в Кильконде, ничего на станции не жечь и не разрушать, кроме радиостанции и бензиновых погребов, ибо железобетонных ангаров и спусков сжечь и разрушить на скорую руку не удастся. А деревянные дома неприятелю корысти не составят. Предвижу, что отступление, если оно и будет, будет частичным или временным, а потом разрушенное не построишь до окончания войны, да едва ли дадут деньги и после войны на постройку вновь всего».

Как показало дальнейшее, немцы были очень благодарны Непенину за проявленную заботу. После сдачи немцам Виндавы 5 июля 915 г. вся Курляндия с хорошо оборудованными портами оказалась потерянной. У балтийской морской авиации оставались две авиационные станции: одна в Ревеле, другая — на острове Эзель в Кильконде.

К июлю 1915 г. в боевом составе Балтийского флота по данным авиационного отдела числилось 16 летающих лодок «ФБА» (в том числе пять на авиатранспорте «Орлица»), пять С-10; два «Фармана», а также подготовленные к отправке в школу ОВФ пять «Фарманов» и два «Дюпердюссена». В ремонте сходились две лодки Щетинина, в состоянии поставки 17 самолётов «Кертисс». Были заказаны, но ещё не поступили от Лебедева 32 лодки «ФБА».

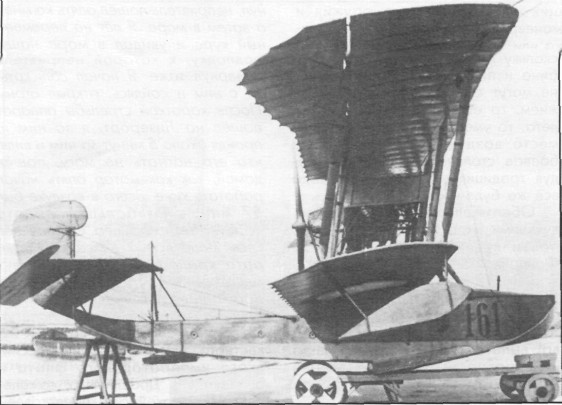

Летающая лодка Григоровича М-9

Из доклада начальника службы связи Балтийского моря начальнику штаба флота о состоянии авиации на 12 июля: «1. Расположение авиационных станций: 2-я станция на острове Эзель близ селения Кильконд; 3-я станция близ г. Ревеля в селении Бригитовка и 1-й судовой авиационный отряд, базирующийся на учебном судне «Орлица», находящемся в Гельсингфорсе.

2. Состав действующих гидроаэропланов: на 2-й станции - девять «ФБА» и пять бипланов «Фарман»; на 3-й станции — четыре «ФБА» и два биплана типа «Фарман» и в 1-м судовом авиационном отряде - четыре «ФБА».

5. Указанное количество гидроаэропланов относится только к настоящему времени и обслуживается числом летчиков: на 2-й авиационной станции — восемь; на 3-й авиационной станции — шесть и на 1-м судовом авиационном отряде - четыре».

Таким образом, по этому докладу, в боевом составе числилось 24 гидросамолёта и 18 подготовленных лётчиков.

В последнем докладе заслуживает интереса следующая информация: «...при оставлении Моонзунда: 2-я авиационная станция будет переведена в Ревель. 1-я авиационная станция, бывшая Либавская, находилась в Ревеле у Царской пристани без расформирований, несмотря на убыль пяти лётчиков, из которых два попали в плен, два в тяжелом состоянии после аварий, один от взрыва бомбы потерял ногу (лейтенант А.Н. Прокофьев). По прибытии из школы молодых лётчиков станция вновь будет открыта к действию».

Интересно, что в одном деле документы за подписью различных лиц дают неодинаковые данные о боевом составе.

После захвата 18 июля 1915 г. Виндавы и выхода на побережье Ирбенского пролива, немцы перебазировали туда часть своих авиаотрядов. Линия фронта находилась юго-западнее Риги, в связи с чем как армейская, так и флотская авиация стали испытывать серьезные затруднения со снабжением.

19 июля 1915 г. капитан 2-го ранга Б. Дудоров доложил командующему флотом: «Сегодня в 3 часа дня лейтенант С.А. Лишин и кавторанг Б. Дудоров (последний в качестве пассажира) прошли вдоль берега к Михайловскому маяку, где бросили бомбу и 800 стрел. В расстоянии 30 миль на Вест от Лизерорта видели два крейсера, в Виндаве у входа в реку - двухтрубное судно, из-за дождя нельзя было разобрать какое.

Лейтенант Литвинов с механиком Розовым ходил к Доместосу, откуда ходил берегом к Михайловскому маяку, неприятеля не видели».