|

|

|

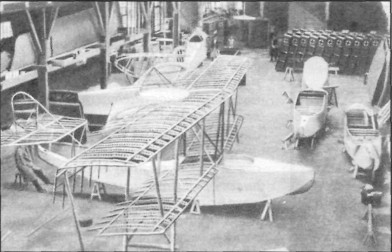

Сборка летающих лодок но заводе Щетинина |

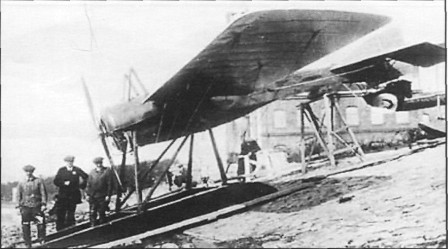

Поплавковый "Дюпердюссен" постройки завода Лебедева |

В январе 1915 г. на заседании авиационного комитета высказывалось обоснованное беспокойство за состояние боевой готовности морской авиации. На заседании комитета присутствовали начальник воздухоплавательного отделения Морского генерального штаба старший лейтенант А.А. Тучков, начальник Ревельской авиастанции старший лейтенант Б.А. Щербачев, лётчики лейтенанты И.И. Кульнев и Г.И. Лавров, инженер Шишкин и другие. Было предложено принять экстренные меры для получения 12 летающих лодок «Кертисс-К», оформить заказа Петроградскому заводу Лебедева на постройку по лицензии 20 летающих лодок «ФБА» с моторами Путиловского завода. С учетом других закупок флотское командование рассчитывало в текущем году получить 56 аэропланов. Однако надежда на продуктивную работу столичных заводов оказалась несостоятельной.

В марте 1915 г, чтобы обеспечить армейское командование, планировавшее наступление на Мемель необходимыми данными, был разработан план воздушной разведки. Для его реализации в Либаву перегнали два самолёта на лыжных шасси. Перелёт оказался сложным: моторы при низких температурах работали неустойчиво, масло замерзло. Самолёты базировались на льду озера близ Либавы, площадку периодически заметало снегом и приходилось прилагать много усилий, чтобы расчищать её вручную. При отступлении от Мемеля аппараты не смогли подняться из-за непогоды, и их тащили люди.

Во многих странах ещё до войны конструкторы и сами летчики оснащали пулеметами небольшие двухместные самолеты, составлявшие часть воздушных сил. Российские самолёты в основном оставались безоружными, поскольку главной задачей авиации считалась разведка. Даже в начале военных действий, когда военно-техническое управление русской армии представило генеральному штабу свои соображения о возможности боевого применении авиации, ответ гласил: «На первом месте должна стоять задача разведки. Если эта задача будет заслонена погоней за превращением аппаратов в средства воздушного боя, то может случиться, что ни та, ни другая задача не будет достигнута».

Настойчивые просьбы авиаотрядов дать им хотя бы несколько пулеметов, отклонялись под предлогом, что это оружие летным подразделениям не положено по штату. Мешали и трудности технического порядка. Далеко не все пулеметы подходили для самолётов: «Максим», например, был тяжеловат; «Виккерс» с водяным охлаждением ствола нуждался в переделке под воздушное.

С началом Первой мировой войны получили практическое подтверждение способности самолётов не только вести воздушную разведку, но и производить поиск подводных лодок, а по мере увеличения полезной нагрузки применять бомбы по наземным и морским объектам. Приходилось также вести бой с себе подобными.

Учитывая обстановку, в декабре 1914 г. Б. Дудоров* приказал закупить для офицеров «маузеры», а для нижних чинов - карабины. Установить на морских самолётах пулемёты считалось почему-то невозможным. Тем не менее, Нагурский в январе 1915 г. установил на своём «Фармане» пулемёт системы «Максим», но огнём управлял не лётчик, а другой член экипажа.

С марта 1915 г. интенсивность действий германской авиации возросла и помимо воздушной разведки, немцы приступили к эпизодическим бомбежкам кораблей и береговых сооружений Балтийского флота. А обстановка на фронте тем временем всё более и более обострялась.

* ДУДОРОВ Борис Петрович (1882-1965). Учился в Орле в сухопутном кадетском корпусе, затем в столичном Морском кадетском корпусе, который окончил в 1902 г., получив чин мичмана. Участник русско-японской войны, контужен, был в плену. После окончания Николаевской морской академии старший лейтенант Дудоров в 1912 г. назначен начальником Восточного района береговых наблюдательных постов Балтийского флота. Занялся вопросами развития авиации на флоте, руководил организацией Опытной авиационной станции в Гребном порту, открытие которой состоялось в августе 1912 г. Для знакомства с организацией морской авиации и авиационной техникой в 1913 г. с группой офицеров посетил Францию, а затем Англию. Приказом командующего Флотом Балтийского моря от 23 сентября 1914 г. назначен начальником Северного воздушного района службы связи Балтийского моря, командовал авиатранспортом "Орлица". С 27 июля 1915 г. - начальник авиационного отдела службы связи флота Балтийского моря, участвовал в боевых вылетах в качестве наблюдателя. Произведенный в капитаны 1-го ранга Дудоров в конце декабря 1916 г. назначен начальником формируемой воздушной дивизии Балтийского моря. По вступлении в должность занимался подготовкой морской авиации к кампании 1917 г., участвовал в разработке Положения о службе морской авиации и воздухоплавания императорского Российского флота. При участии Дудорова 10 августа 1915 г. в Петрограде, на Гутуевском острове, была открыта офицерская школа морской авиации. Летом 1917 г. он стал первым помощником морского министра. Вскоре подал рапорт об освобождении от занимаемой должности. Назначен морским агентом в Японию с производством в контр-адмиралы. В Россию Дудоров не вернулся, жил в Токио. В 1923 г. переехал в Сан-Франциско, где занимался сочинением военно-исторических и мемуарных произведений, опубликованных в американской печати.

Награды: ордена св. Анны 4-й ст. с надписью "За храбрость" св. Анны 2-й ст. с мечами; св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом, 3-й ст. с мечами; св. Станислава 2-й ст. с мечами; несколько медалей.