Первый образец J 35F, собранный на основе планера J 35A (номер 35082), взлетел 22 декабря 1961 года. Учитывая необходимость проведения большого объема работ при доводке нового электронного оборудования и ракетного вооружения, в программе испытаний одновременно принимали участие несколько самолетов (прототипы 35-6,35-7, 35-8, 35-9, 35-11, 35-12). Первый серийный J 35F взлетел 26 июня 1964 года. До середины 70-х ВВС получили 100 самолетов J 35F (серийные номера 35401-35500). Параллельно серийному производству проводились работы по улучшению электронного оборудования. В результате, все самолеты F версии, начиная с номера 35501, оснащались ИК станцией обнаружения целей S-71N (Hughes AN/AAR-4), установленной в носовой части за обтекателем РЛС.

Новый вариант, получивший обозначение J 35F2, выпускался в период с 1967 года по июнь 1972 (130 самолетов - серийные номера 35501-35630), общее количество самолетов этого типа было доведено до 230. Это были последние новые «Дракены», поставленные в Flygvapnet. В дальнейшем самолеты версии F проходили модернизацию и оставались в строю до 1989 года.

J 35J последняя модификация

Даже после окончания серийного производства продолжались работы по повышению боевой эффективности истребителя. В середине 80-х было принято решение модернизировать вооружение и оборудование ранее выпущенных самолетов J 35F2.

Программу модернизации прошли 67 самолетов с наибольшим остаточным ресурсом (налет около 2300-2600 часов). Окончательный вариант «Дракена» получил обозначение J 35J (Johan). Вполне логично было бы присвоить самолету индекс G, но руководство ВВС решило иначе. Модернизированными самолетами предполагалось оснастить десятую флотилию F10 Angelholm-Barkakra, и для обозначения самолета решили использовали десятую букву алфавита - «J». J 35J прослужили до начала поставки Saab JAS 39 Gripen и в конце 90-х годов завершили 29-летний период службы «Дракенов» в шведских ВВС.

J 35J получил новое РЭО, включающее улучшенный радиолокатор, систему управления оружием, ИК сенсор, навигационную систему, систему опознавания «свой-чужой». Усиление конструкции крыла позволило довести максимальную нагрузку до 4 082 кг. В корневой части крыла был установлен дополнительный узел подвески вооружения. Несмотря на увеличение взлетной массы, выросшая до 7 830 кг тяга модернизированного двигателя RM6C позволила сохранить летные характеристики самолета на прежнем уровне.

Заправка топливом Saab J 35A F13-84 на полевом аэродроме. Зима 1961 года. (SFF Photo archive}

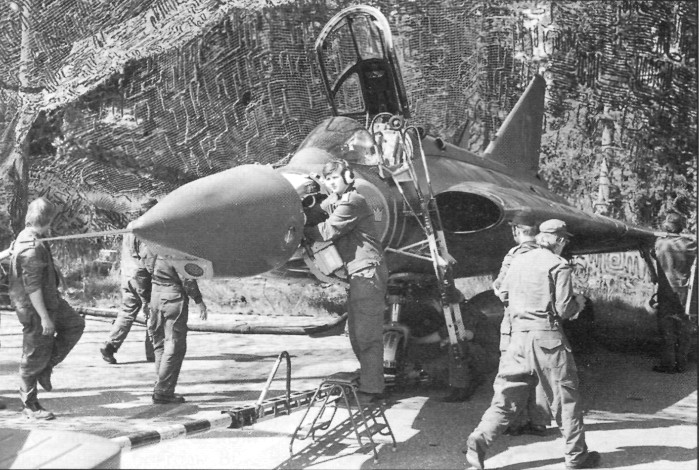

Saab S 35E s/n 3547 Fl 1 на пункте технического обслуживания полевой базы около Stigtomta в 1971 году. Носовой конус сдвинут вперед давая доступ к отсеку фотооборудования. Камера бокового обзора откинута на шарнире вниз для извлечения кассеты. (SFF Photo archive)

Концепция рассредоточенного аэродромного базирования

Поскольку Швеция имеет относительно небольшую территорию, многие из ее основных авиабаз могут быть выведены из строя в течение первого получаса военного конфликта. Ключевым элементом оперативного применения военно-воздушных сил Швеции в годы «Холодной войны» была возможность использования рассредоточенных по территории страны авиабаз и сети полевых аэродромов. Это делало военно-воздушные силы менее уязвимыми в случае внезапной атаки противника. При возникновении угрозы нападения самолеты могли быть рассредоточены, и эффективно использоваться небольшими группами с нескольких десятков полевых аэродромов.