|

|

|

|

Двигатель первой ступени РД-218 |

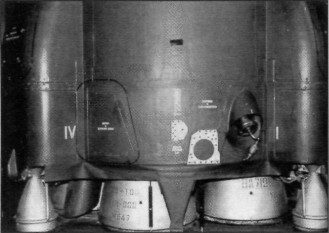

Нижняя часть первой ступени ракеты Р-16. Видны сопла рулевого двигателя и штуцер заправки окислителя |

Вторая ступень (длина — 10,8 м, диаметр — 2,4 м) имела аналогичную конструкцию. На ней устанавливался двухкамерный двигатель РД-219 с тягой 90 т, представляющий собой одну секцию от двигателя первой ступени. За счет такой унификации существенно снижалась стоимость ракеты. Рулевой четырехкамерный двигатель второй ступени создавал тягу в пустоте около 5 тонн.

Ступени ракеты соединялись при помощи конического переходника и скреплялись взрывными болтами. Разделение ступеней происходило за счет обратной тяги двух пороховых двигателей, спрятанных в обтекателях рулевых сопел первой ступени.

Головная часть конической формы, с закругленным концом, крепилась к коническому переходнику второй ступени и отделялась от нее за счет тяги двух твердотопливных тормозных двигателей. Они устанавливались на вторую ступень, в удлиненные обтекатели рулевых сопел. В головную часть могла монтироваться термоядерная боеголовка двух типов: легкая — 3 Мт (вес 1500 кг) и тяжелая — до 6 Мт (вес 2200 кг). Дальность стрельбы с легкой боеголовкой составляла 13000 км, а с тяжелой — 10500 км.

Основу системы управления полетом составляла гиростабилизированная платформа в карданном подвесе. Она выдавала в бортовые интеграторы информацию об угловых ускорениях, которая преобразовывалась в сигналы управления. Задачу управления дальностью решала отдельная система — автомат управления дальностью. Круговое вероятное отклонение (КВО) от точки прицеливания при стрельбе на максимальную дальность 13000 км должно было лежать в пределах от 3 до 10 км. Общий вес системы управления составлял 440 кг. Аппаратура на первой ступени весила около 150 кг, а на второй - 290 кг.

Американский «Титан» представлял собой цельнометаллическую двухступенчатую ракету. Корпуса ступеней имели монококовую конструкцию и изготавливались из согнутых в трубу панелей алюминиевого сплава. Внутри ступеней закреплялись полусферические перегородки, разделяющие корпус на баки для топлива и окислителя. Трубопроводы, оборудование и силовые рамы для двигателей крепились к стенкам болтами.

Диаметр первой ступени составлял 3 м, длина — 16 м. Диаметр второй — 2,45 м, длина — 9,8 м. Ступени соединялись между собой рядом продольных швеллерных профилей и до момента разделения скреплялись взрывными болтами.

Двигатель первой ступени LR-87 с двумя шарнирно закрепленными камерами сгорания разрабатывался фирмой «Аэроджет Дженерал». Тяга каждой камеры у земли составляла 68 тонн. Управление ракетой по тангажу и рысканью обеспечивалось отклонением камер сгорания, а управление по крену (вращение вокруг собственной оси ракеты) — выхлопной струей газогенератора турбонасоса. Первый серийный двигатель LR-87 был поставлен на испытания в ноябре 1957 г.

Сопло рулевого двигателя второй ступени

Двигатель второй ступени LR-91 имел одну шарнирно закрепленную камеру с большим коэффициентом расширения сопла, соответствующим условиям космического полета. Номинальной тяга двигателя в вакууме составляла 37 т. Управление полетом ступени обеспечивалось поворотом сопла и четырьмя рулевыми двигателями, работающими от газогенератора.

В качестве топлива для двигателей применялся керосин RP-1 и жидкий кислород, которые подавались в камеры сгорания при помощи турбонасосов.

Ракета должна была стартовать вертикально. Примерно через 20 с после отрыва от стартового стола она наклонялась в заданном направлении и летела так в течение 80 с. За это время она набирала скорость около 8500 км/ч. В заданное время срабатывал автоматический программный механизм, который выключал двигатель первой ступени и подрывал взрывные болты, скрепляющие ступени. В этот момент включались два маленьких твердотопливных ракетных двигателя, которые аккуратно отводили вторую ступень. Затем включался газогенератор, приводящий в действие турбонасос, и зажигание двигателя второй ступени. В момент, близкий к достижению максимальной скорости (29000 км/ч), двигатель второй ступени выключался, а газогенератор продолжал работать. Тяга рулевых двигателей реверсировалась, за счет чего происходило отделение головной части, которая продолжала самостоятельный полет к цели по баллистической траектории.

Головная часть «Титана», разработанная фирмой «Авко», имела форму полуэллипсоида, изготавливалась из нержавеющей стали и покрывалась слоем никеля. Ее стабилизация в полете обеспечивалась газовыми рулями, которые начинали работу на высоте 90000 м. Внутри ГЧ должно было стоять термоядерное устройство с мощностью 5 Мт.

Первая партия ракет оборудовалась инерциальной системой наведения с радиокоррекцией. Радиоуправление работало только на активном участке траектории. Затем планировалось перейти на чисто инерциальную систему.