Но, несмотря на сильные конструктивные отличия от «Атласа», кислородно-керосиновый «Титан» имел те же недостатки: сложность заправки, обслуживания, немобильность, невозможность длительного хранения в заправленном состоянии и т.д. Ракета же Янгеля отличалась от них в корне. Топливная система Р-16 обеспечивала хранение ракеты в заправленном состоянии в течение 30 суток. Это достигалось благодаря тому, что конструкторы отделили систему питания двигателей от баков ракеты тонкими металлическими мембранами. Перед запуском двигателя мембраны прорывались специальными «ножами» с приводом от пиропатронов.

Мембранные узлы в сборе, с заряженными пиропатронами, устанавливались на фланцах трубопроводов в районе турбонасосных агрегатов. Пиропатроны должны были срабатывать в определенной последовательности, которая задавалась кулачковым программным токораспределителем. В конце своей работы этот же механизм запускал двигатели ракеты.

У данной схемы, конечно же, имелись и недостатки. После прорыва мембран топливо начинало разъедать прокладки на фланцах и ракета могла находиться на стартовой площадке не более суток. За это время ее надо было или запускать, или сливать топливо.

Эксплуатация показала, что во время срабатывания ножа возникал сильный удар в районе фланца, который, как правило, приводил к нарушению герметичности прокладки и протечке компонентов топлива. Во время испытания первых ракет представители КБ внимательно осматривали фланцы после прорыва мембран и пришли к выводу, что эти протечки (в основном это были небольшие капельные течи) не влияют на пожарную безопасность изделия и дальность полета. Ведь всего в ракету заливалось около 130 т топлива и окислителя, так что потеря даже нескольких литров ни на что повлиять не могла. Но вот попадание жидкостей на кожу, вдыхание паров протекающих компонентов могло привести к тяжелым отравлениям, отеку легких, серьезным заболеваниям и т.д., поэтому осмотр заправленной ракеты разрешили проводить только в средствах противохимической защиты (резиновый костюм, противогаз).

В 1959 г. и без того плотный график проектирования пришлось пересмотреть. Хрущев потребовал ускорения работы. 13 мая 1959 г. Совет Министров выдал Янгелю новое постановление, в котором летные испытания переносились на четвертый квартал 1960 г.

Причина крылась в начале летных испытаний «Титана». Для испытания ракеты и всех ее систем на мысе Канаверал построили четыре стартовые площадки. В начале 1959 г. туда доставили шесть летных экземпляров МБР «Титан I». Первый бросковый опытный пуск состоялся 6 февраля 1959 г. Основная цель пуска — испытания наземного стартового оборудования и двигателя первой ступени. Вместо топлива во вторую ступень залили обычную воду для балласта. Ракета пролетела 560 км и упала в океан. Все наземные системы функционировали нормально и пуск посчитали успешным.

В следующем запуске проверялась работа системы разделения ступеней. Он состоялся 4 мая 1959 г. На заданной минуте полета сработали четыре взрывных болта, удерживающие вторую ступень и четыре пороховых двигателя успешно разделили ракету. Американцам явно сопутствовал успех.

В СССР за отведенное правительством время нужно было не только создать несколько летных экземпляров ракеты, но и достроить новый стартовый комплекс на полигоне Тюра-Там (Байконур). Комплекс создавался на трех выделенных для ОКБ-586 площадках. Они находились в 15 км от стартового комплекса ОКБ Королева. На площадке №41 строились две наземные пусковые установки, контрольно-измерительный пункт и подземный командный пункт. На технической площадке №42 располагался монтажно-испытательный комплекс и вспомогательные здания. На площадке №43 находились объекты жилой зоны. Для обслуживания всего этого комплекса в составе НИИП-5 МО (Научно-исследовательский испытательный полигон №5 Министерства Обороны) было сформировано Испытательное управление №2 (ракеты ОКБ-1 Королева обслуживало Первое управление).

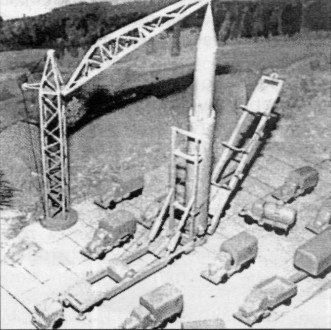

Наземная пусковая установка представляла собой прямоугольную бетонированную площадку, метров 20 в поперечнике, в центре которой монтировался стальной стартовый стол, с кольцом для закрепления ракеты, весами для ее взвешивания и отражателями газовой струи. Под землей находились емкости для стока проливающихся компонентов топлива. Рядом с пусковой установкой, в подземном помещении, стояли дизель-генераторы и контрольно-проверочная аппаратура. На краю находился бетонный бункер для управления пуском. Таким образом, для Р-16 уже не требовалось копать котлованы и строить огромные бетонные сооружения, как для Р-7.

|

|

|

|

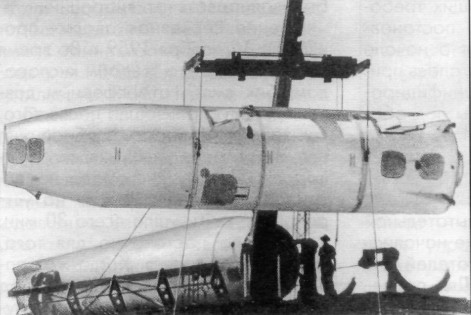

Сборка ракеты Р-16 |

Макет наземной стартовой позиции ракеты Р-16 |

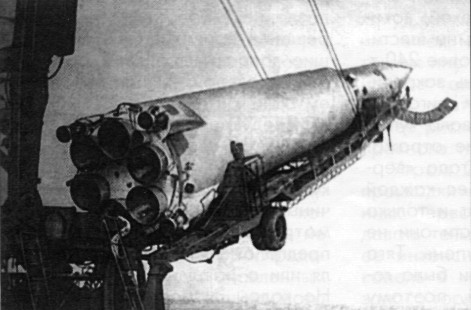

Установка ракеты Р-16 на пусковой стол |