Приказ РВСР от 22 ноября 1922 г. вновь подтверждает - морская авиация является составной частью не РККФ, а Красного Воздушного Флота. Соответственно начальники воздушных флотов морей должны были подчиняться командованию на местах только в оперативном отношении. Этим же приказом устанавливалось, что вопросы организации, управления, комплектования и боевой подготовки морской авиации подлежат согласованию с руководством РККФ.

В сентябре 1922 г. на Балтике провели маневры, в которых с обеих сторон приняло участие 15 самолётов. Из отчёта слушателя морской академии А. Зиновьева, бывшего посредником на этом учении:

«Качество лётного состава в оперативном отношении — на высоте, налицо не только искусство, но и отвага. Но они не выдерживают критики в военно-морском отношении. Практика полётов показала, что в совместной работе с флотом гидроавиация — нуль. Чрезвычайно печальным фактором является полное, за очень малым исключением, невежество лётчиков в оперативном и военно-морском отношении: кораблей никто не различает; морских карт не читают; по компасу не летают, хотя последние установлены на аппаратах, девиация не уничтожена».

А вот приказ по воздушному флоту Балтийского моря за № 316, датированный 5 октября того же года: «Во время маневров Балтийского флота гидро-истросамолёты производили много полётов, причём начальник 1-го разведывательного гидроотряда Б.Г. Чухновский, начальник истротряда Е.И. Петкевич и красвоенморлёты Соснин и Силанер позволили себе первый на гидро снизиться над Петергофским аэродромом до 10-15 м, а остальные во время... атаки отряда «синих» снижались над водой до 5 м. Ставлю всем четверым на вид недопустимость подобных рискованных полётов... Малейшая неисправность в моторе и отказ его в работе неминуемо влечёт гибель не только самолёта, но и лётчиков». Приказ подписал ВРИД нач. воздухофлота Балтийского моря красвоенморлёт Перцель.

К началу 1923 г. морская авиация состояла из четырёх разведывательных гидроотрядов и двух отрядов истребителей.

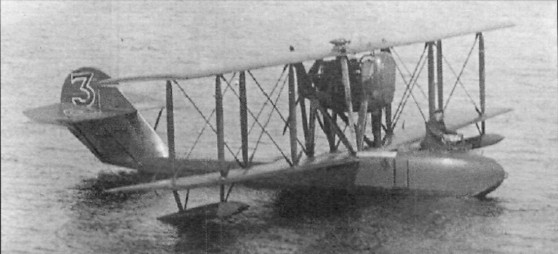

Летающая лодка С-16бис

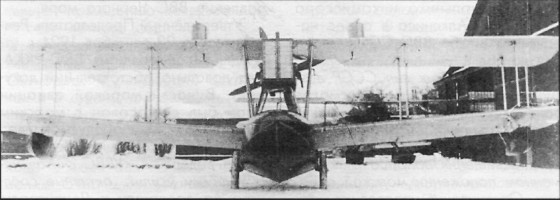

Летающая лодка Виккерс "Викинг"

В июне на вооружении морской авиации состояли: М-9, М-20, М-15, «Телье», С-16бис, Шорт-184 (поплавковый), Виккерс «Викинг», «Норманн-Гамсун», «Авро», Ньюпор-24бис, Спад, «Балилла» А-1, Фоккер Д-7, Мартинсайд, Юнкерс.

Базирование морской авиации на 19 июля 1923 г. представлялось в следующем виде:

На Балтике: всего 32 самолёта, из них 18 исправных;

На Чёрном море: всего 57 самолётов, из них исправных - 41.

По справке морского отдела на сентябрь в морской авиации имелось 45 боеготовых лётчиков (в том числе 11 в учебных заведениях); принималось во внимание, что в случае необходимости Школа морской авиации им. Троцкого в состоянии подготовить за шесть месяцев 35 человек. К этому времени на Балтике были перевооружены один истребительный отряд на самолёты «Балилла» А-1 и разведывательный отряд на летающие лодки С-16бис. На Чёрном море разведывательный гидроотряд переучивался на С-16бис.

Из отчётов по итогам работы авиации за 1923 г. следовало: разбиты: С-16бис; «Балилла»; Фэйри; по причине пожара в воздухе потеряно три С-16; разбито на посадке два М-9. Итого за год 12 лётных происшествий, из которых три со смертельным исходом.

Приказом РВС СССР No.446/96 от 28 марта 1924 г. Главвоздухофлот переименовали в Управление ВВС СССР (с января 1925 г. - Управление ВВС РККА) с подчинением РВС СССР. На него возлагались задачи по учебной, строевой и боевой подготовке ВВС, снабжения их специальным имуществом.

К апрелю 1924 г. предполагалось увеличить количество самолётов в разведывательных и истребительных отрядах до восьми действующих и четырёх запасных. В октябре 1924 г. принято решение количество самолётов в разведывательных отрядах довести до 10 при пяти запасных, а в истребительных - до 12 самолётов при шести запасных. На 1925 г. предполагалось приступить к формированию аэроминоносных гидроотрядов из шести действующих и трёх запасных самолетов в каждом.

Коренная перестройка Вооруженных сил, известная как «военная реформа», началась в 1924 г. Решением правительства от 15 апреля 1924 г. Рабоче-Крестьянский Воздушный Флот переименовали в ВВС РККА, а Главное управление Воздушного Флота стало называться Управлением ВВС (УВВС) с подчинением Реввоенсовету СССР.

К этому времени Военно-воздушные силы разделились на боевые (сухопутная авиация, морская авиация, части воздухоплавания) и тыловые (аэродромы, склады, учебные заведения и др.) части и учреждения.