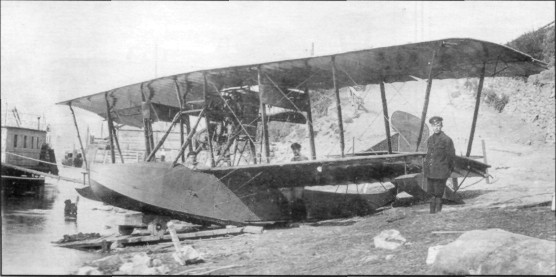

Летающая лодка М-9 на берегу реки Иртыш. 1919 г.

Несколько групповых налётов на Кронштадт и форт «Краснофлотский» («Красная Горка»), выполненных в августе английской авиацией, свидетельствовали об увеличении интенсивности применения английской морской авиации. В отражении её налётов принимал участие истребительный отряд, базировавшийся в Петергофе. С тем, чтобы пресечь деятельность авиации противника, гидроотряду поставили задачу выявить аэродром базирования авиации неприятеля. Лётчик Е.В. Кузнецов, выполнявший задачу, обнаружил в районе Териок аэродром с двумя брезентовыми ангарами, по которому было произведено восемь групповых налётов. В последних вылетах количество самолётов в группе доходило до 18. По докладам, противнику причинён значительный ущерб. Удалось также повредить бронепоезд на станции Териоки и разрушить железнодорожное полотно.

В конце сентября, после переформирования, Северо-Западная армия Юденича вновь двинулась на Петроград. В сентябре и октябре 1919 г. балтийские лётчики, взаимодействуя с сухопутной авиацией, действовали в районе Копорского залива, Онежского озера, финского побережья и на сухопутном фронте в районе Стрельна, Лигово. Так, 2 сентября шесть гидросамолётов бомбили позиции противника, на следующий день такую же задачу выполняли семь самолётов. 16 октября в Копорском заливе лётчики морского истребительного отряда обнаружили конвой из 11 транспортов в сопровождении пяти миноносцев. Используя данные разведки, силам флота удалось сорвать высадку десанта противником.

Значительные усилия затрачивались на поддержку сухопутных частей. Так, из сводки штаба флота за 19 октября следовало: «Наши аэропланы в продолжении дня произвели 8 налётов, в которых участвовало 19 аппаратов, причём сбрасывали бомбы и стрелы на неприятельские части в районе Лигово - Стрельна и обстреливали противника пулеметным огнём, снижаясь до 50 сажен». В этот же день газета «Красный Балтийский флот» писала: «Быстрое донесение (морской авиацией) о движении противника дало возможность парализовать наступление белых и в некоторых местах даже окружить их части». За время боёв под Петроградом лётчиками Ораниенбаумского воздушного района было произведено 40 групповых и одиночных вылетов на суда и береговые объекты противника, сброшено 460 пудов бомб, налёт составил 796 часов.

Одним из организаторов действий морской авиации в районе Петрограда был начальник воздушной бригады А.Н. Онуфриев, являвшийся также комиссаром управления морской авиации. В боях отличились морские лётчики-истребители С.В. Гиршфельд, Е. Кузнецов, В.В. Петров, лётчики гидродивизиона Степанов, Н.Г. Ерёменко, Климентьев, Орлов и другие. За выдающиеся заслуги в борьбе с неприятелем дивизион морской авиации был награждён Красным знаменем Реввоенсовета. Совместными действиями Красной армии и Балтийского флота войска Юденича были разбиты. В конце 1919 г. английское правительство вывело свой флот из Балтийского моря. На этом боевые действия на Балтийском театре закончились. К декабрю авиация Балтики потеряла шесть человек лётного состава, трёх механиков, 14 самолётов и гидросамолётов. По обвинению в контрреволюционной деятельности были расстреляны руководители морской авиации на Балтике С.А. Лишин и Б.П. Берг. В 1919 г. по различным причинам англичане потеряли на Балтике до 33 из 55 имевшихся у них самолётов.

В сентябре 1920 г. на Балтику прибыл боевой отряд Сибирской флотилии, состоящий из четырёх гидросамолётов. Самолёты эти ранее принадлежали самарскому гидроотряду. В 1918 г. они оказались в районе мятежа чехословацкого корпуса и их передали белым. Для ремонта самолёты отправили в Красноярск. К декабрю 1918 г. в Омске при техническом управлении морского министерства Сибирского правительства адмирала Колчака было создано гидроавиационное отделение (начальник - старший лейтенант В.М. Марченко). В феврале 1919 г. ему поставили задачу организовать работу Красноярской станции (начальник — поручик С.Г. Микоев ), отремонтировать четыре самолёта и подготовить для них плавучую базу. Соответственно выделили две баржи: одну для базирования гидросамолётов, вторую - под воздухоплавательный парк. Имеются сведения, относящиеся к маю 1919 г., о 1-м гидроотряде (начальник — поручик по адмиралтейству В.П. Антоненко), плавучей базе гидроотряда (начальник - мичман военного времени Трапезников), 1-м плавучем воздухоплавательном отряде (начальник — капитан Попов) и 2-м воздухоплавательном отряде. Воздухоплаватели находились в армейском подчинении, летом 1919 г. их прикомандировали к Камской речной боевой флотилии. В июне старший лейтенант В.М. Марченко выступил вместе с 1-м гидроотрядом и его баржей из Перми на фронт и до конца месяца отрядом было произведено 32 самолёто-вылета. Затем гидроотряд перебазировался из Перми в Екатеринбург. Старший лейтенант В.М. Марченко в июле 1919 г. докладывал в Омске, что в Красноярске имеется станция и гидроотряд из четырёх летающих лодок. После гибели адмирала Колчака, а с ним и старшего лейтенанта Марченко, командование отрядом перешло к морскому летчику М.П. Телепневу. В ноябре 1919 г. гидроавиационная станция и гидроотряд размещались в Красноярске. Эвакуировать их не удалось, и в январе 1920 г. на железнодорожной станции Енисей эшелон красноярской гидроавиастанции попал к красным. В мае 1920 г. гидроотряд (начальник - А.К. Машковский с апреля по июль 1920 г., А.А. Кривошеий - с июля 1920 г.) вошёл в состав воздушного флота 5-й армии (начальник воздушного флота - В.А. Корольков). В июле 1920 г. гидроотряд выдвинулся на фронт из села Никольское на Ангаре на железнодорожную станцию Селенга на одноименной реке. В августе - сентябре подразделение перевели в Петроград в распоряжение 7-й армии, а затем передали воздушной бригаде Балтийского моря.