в

Что нового в проекте инженера П.А. Шишкова? Он предлагал построить судно водоизмещением 3000 т с дизельной энергетической установкой, обеспечивающей ему скорость до 30 узлов (55,6 км/час). На палубе в специально устроенных ангарах разместить четыре аэроплана, два из которых в готовности к полету. Шишков предлагал использовать скорость корабля для взлета самолета без разбега и без применения ускорительных устройств. Для этого гидросамолет вывешивался на стрелах, затем устанавливался на выдвинутые за борт корабля балки, к которым он прикреплялся с помощью электромагнитов. Корабль, следуя против ветра, развивал ход 30 узлов, летчик давал полный газ, и после отключения электромагнитов должен был взлететь и продолжить свободный полет. Нетрудно посчитать, что с применением подобного устройства (аналогичные предложения появлялись и за рубежом) имелась возможность обеспечить старт самолётов, взлётная скорость которых не превышала 50-60 км/ч. Предложений относительно посадки в проекте не содержалось.

На чертежные работы Шишкову выделили 1000 руб. Несколько позднее комиссия Морского генерального штаба рекомендовала заменить электромагнитные захваты более надежными механическими, а также использовать для разгона моторную тележку, движущуюся по направляющим. Это следует признать вполне разумным, но от первоначальной идеи уже ничего не оставалось. На каком этапе прекратились работы, сведений нет. Возможно, это связано с начавшейся войной, которая ознаменовалась и первой крупной потерей: 10 октября 1914 г. крейсер «Паллада» был атакован немецкой подводной лодкой и погиб со всем экипажем.

Первая мировая война заставила пересмотреть планы переоборудования кораблей для размещения самолётов и обстоятельно ознакомиться с зарубежным опытом. В итоге вернулись к тому, с чего начинали: решили переоборудовать под носители гидросамолетов транспорты, способные следовать вместе с эскадрой кораблей. Не имея времени для постройки специальных судов, командование Черноморского флота приступило к переоборудованию двух почти новых пассажирских пароходов «Император Николай I» и «Император Александр III», зачисленных в класс посыльных судов 2-го ранга, для базирования гидросамолётов. Суда имели одинаковые размерения и характеристики: длина 120 м, ширина 15,6 м, скорость до 14 узлов, водоизмещение 9200 т. На верхних палубах установили по шесть 120-мм орудий, по два зенитных орудия Работы начались в апреле 1914 г., причём «Император Александр III» пришлось переименовать в «Император Александр I», так как на стапеле Николаева в это время строился дредноут «Император Александр III». Эти авиатранспорты вступили в строй в феврале 1915 года. Они предназначались для базирования летающих лодок М-5 («Николай I» — семь М-5, «Александр I» — восемь М-5). Самолёты доставлялись на корабли на время похода и операций. Лейтенанта Р.Ф. Эссена назначили начальником первого корабельного отряда, а вторым командовал лейтенант Е.Е. Коведяев (впоследствии его сменил лейтенант А.К. Юнкер). Боевое применение включаемых в состав эскадры авиатранспортов началось: первого с 27 февраля (11 марта), второго с 25 апреля (7 мая) 1915 г.

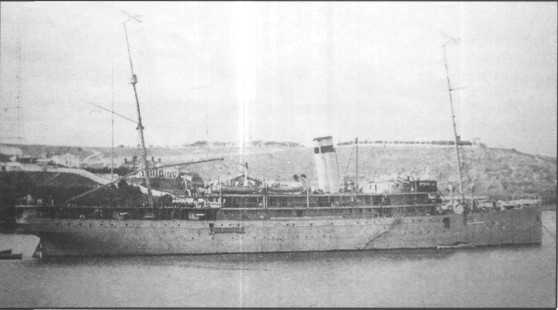

Авиатранспорт "Император Николай I"

Авиатранспорт "Император Александр I"

Опыт черноморцев по отработке базирования самолётов на судах решили распространить на Балтийский флот и 2 июля 1914 г. начальник Морского генерального штаба предложил отработку подъёма и спуска гидросамолётов организовать на транспорте «Аргунь», однако право окончательного выбора судна оставили за балтийцами. Пользуясь возможностью выбрать судно, балтийцы остановились на пароходе «Императрица Александра» рижской судоходной компании «Гельмсинг и Гримм». До войны пароход эксплуатировался на линии Петербург - Лондон, построен он был в Великобритании и 9 июля 1903 г. приобретен торговым домом братьев Лассман в Москве, присвоившим ему наименование «Вологда». Двухпалубное судно имело длину 88,4 м, наибольшую ширину 12,2 м, водоизмещение 3 800 т, скорость до 12 узлов. Впоследствии судно приобрела компания «Гельмсинг и Гримм», которая переименовала его в «Императрицу Александру». Адмирал Эссен предложил приобрести пароход в собственность морского ведомства и переоборудовать для базирования самолётов. Разработку проекта поручили инженеру по авиационной части Службы связи Балтийского моря П.А. Шишкову со сроком готовности корабля не позже апреля 1915 г. Работы выполняли Адмиралтейский судостроительный завод и Петроградский порт.

Морской министр И.К. Григорович 15 января 1915 г согласился на переоборудование судна, но полагал, что к работам также следует привлечь Путиловский и Невский заводы. 24 января 1915 г. Григорович разрешил дать наряд Путиловской верфи на переоборудование парохода до 1 апреля 1915 г, возложив наблюдение за работами от морского ведомства на капитана 2-го ранга Б.П. Дудорова, назначенного впоследствии (6 марта) командиром корабля.