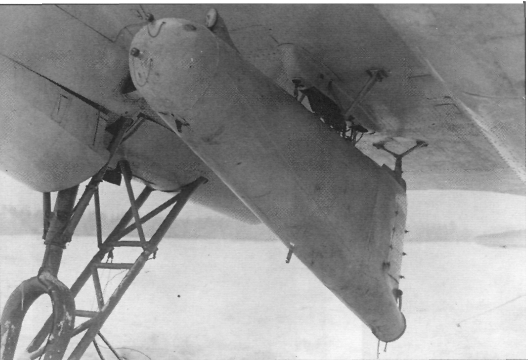

На бомбардировщиках СБ с 96-й серии также предусматривалась подвеска под крылом приборов ВАП-500

При этом происходило множество курьезных историй. Атаковать предписывалось с бреющего полета. Нередко, увлекаясь выполнением задачи, летчики за что-то цеплялись. В феврале 1935 г. пилот Жданов из 85-го отдельного отряда, поливая танковый батальон на шоссе, не успел увернуться от телеграфного столба. Р-5 с поломанным шасси и пробитым радиатором приземлился тут же на поле у дороги. Жданов и его летнаб остались целы, но после разбора полетов летчик на трое суток отправился на гауптвахту.

Немало известно случаев ошибочных атак не на те цели. На «счету» 81-й штурмовой бригады таким образом оказались аэродром в Харькове, гражданские объекты в Лебединской и Рогани. Аэродром полили разбавленной дымообразующей смесью. Капли попортили лак и краску на стоявших на поле самолетах, в ремонт отправились 14 машин. Учебный аэродром в Рогани попадал под удары «химиков» неоднократно. 29 июля 1937 г. штурмовики ССС из-за навигационной ошибки ведущего обработали не авиабазу «синих», а линейку самолетов летной школы. В результате в госпиталь попали три десятка курсантов, инструкторов и технарей. Раствор разъел лак и вызвал отслоение полотняной обтяжки учебных машин. Последовала жалоба в штаб округа. Действия летчиков в ней в духе времени характеризовались как «явное вредительство». Был случай, когда вместо мотопехоты под удар попала колонна грузовиков со свеклой.

С 1936 г. к числу несущих химическое вооружение самолетов добавились истребители И-5 и И-15, бравшие по два ВАП-6. Годом позже «химию» начали осваивать бригады, вооруженные ТБ-3. У них выливные приборы получало одно звено в каждой эскадрилье. С 1938 г. на дальних бомбардировщиках ДБ-3 предусмотрели подвеску трех ВАП-500, а в следующем году в войска стали поступать СБ 96-й серии с балками наружной подвески. Правда, только бомбардировщики, выпущенные в Москве, могли нести на них пару ВАП-500. Поэтому особые химические бригады комплектовали только московскими СБ.

Практически у всех этих машин имелись проблемы с забрызгиванием фюзеляжа и попаданием паров ОВ в кабины. В борьбе с этим зачехляли нижние пулеметные установки, заклеивали лючки и стыки фонарей.

Небезопасность делала химическое оружие, мягко говоря, непопулярным у летного и наземного состава. Надзиравшие за авиачастями органы НКВД нередко сообщали о «нездоровом» отношении к химизации ВВС. Встречались даже подслушанные «стукачами» разговоры типа: «Ну, раз здесь химия, то нужно отсюда бежать!»

Но отказываться от «химии» командование Красной Армии не собиралось. К концу 1930-х гг. практически все типы боевых самолетов могли нести те или иные разновидности химического оружия, в основном, выливные приборы. При переходе в 1938 г. на полковую структуру бывшие особые бригады переформировали в подобные же полки. Они дислоцировались не только на территории СССР. Например, 150-й скоростной бомбардировочный авиаполк базировался в Монголии.

В период перед началом Великой Отечественной войны командование Красной армии в различных конфликтах неоднократно было готово применить химическое оружие, но каждый раз вовремя останавливалось. Во время боев на Хасане в 1938 г. такой вопрос даже не ставился. А вот в сентябре 1939 г., когда советские войска готовились перейти границу Польши, проработали несколько вариантов организации наступления. Один из планов действий ВВС предусматривал массированную атаку различных военных и промышленных объектов на территории Западной Украины и Западной Белоруссии, в том числе и с применением «химии». Операции должны были проводить части трех авиационных армий особого назначения (АОН). АОН-2 и АОН-3 по плану наносили удары из районов постоянного базирования, подмосковная АОН-1 с 9 сентября перемещалась на передовые аэродромы Смоленск, Сеща, Климовичи и Шайковка. Туда начали завозить запасы ОВ. Но более трезвая оценка возможностей уже изрядно потрепанной немцами польской армии привела к выбору менее сложного варианта без использования армий особого назначения и химического оружия. Однако в итоге и принятый план по использованным силам оказался чрезмерным.

Предлагалось использовать «химию» и в войне с Финляндией. В феврале 1940 г. командующий ВВС 8-й армии И.А. Копец предлагал перед наступлением обработать ОВ передний край обороны финнов. Он же хотел использовать сильно разведенный раствор иприта для «выкуривания» из лесов финских стрелков-«кукушек». Несмертельная концентрация должна была заставить их покинуть места засад и выйти на открытое пространство, где их должна была выявлять и уничтожать авиация. Под экспериментальный полигон выделили участок хвойного леса. Там экипажи СБ из 13-го и 72-го полков отрабатывали тактику применения ВАП-500 в зимних условиях. Но война с Финляндией кончилась раньше, чем химическое оружие использовали на передовой.

К началу Великой Отечественной войны ВВС РККА обладали большим количеством самолетов, способных нести выливные приборы, специальной техникой для их заправки и дегазации, обученным личным составом. Но все это так и не понадобилось...

Ни одна из стран, участвовавших во Второй мировой войне, не использовала на фронте химическое оружие. Возможно, это первое изобретенное человечеством оружие массового уничтожения сыграло ту же роль, что сейчас оружие ядерное, то есть фигурировало как потенциальная угроза. Никто не хотел начать первым, зная, что получит ответный удар. Но и отказываться от «химии» никто не стал. После окончания войны хлор, иприт и люизит дополнились зарином, зоманом и табуном, изобретенными немецкими химиками, а затем и еще более ужасными ядами. Продолжалась и разработка средств их доставки...