|

|

|

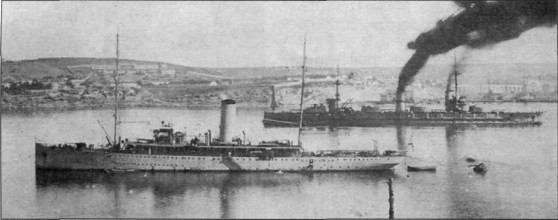

Авиатранспорт "Румыния" и линкор "Екатерина Великая" |

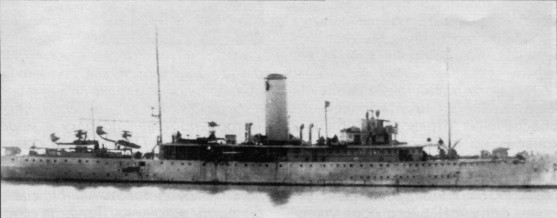

Авиатранспорт "Румыния" с летающими лодками на борту |

В 1916 г. авиация более-менее проявила себя в противолодочной обороне. В течение года были созданы береговые воздушные станции в Ризе (шесть самолётов с апреля), Трапезунде (два самолёта с июня), Батуме (три самолёта с июня, в конце декабря ещё шесть); Сухуме (шесть самолётов с июля); Констанце, а после оставления последней - в Сулине. Самолёты главной базы в целях ПЛО использовались ежедневно.

В итоговом докладе о деятельности Черноморского флота в 1916 г. вице-адмирал А.В. Колчак сообщил о хорошо задуманной, но неудавшейся по метеорологическим условиям воздушной операции 7 декабря. В соответствии с замыслом ударные группы включали самолёты М-9 и М-11.

«5 декабря мною были высланы в море гидрокрейсеры «Император Александр I» с восемью аппаратами и «Император Николай I» с семью аппаратами с целью совершения на рассвете 5 декабря налёта на Константинополь и на обратном пути разведки побережья. В охрану гидрокрейсеров вошли «Евстафий», «Три святителя» и «Пантелеймон», а 4 декабря на «Императрице Екатерина Великая» отправился и я». Однако низкая облачность и моросящий дождь исключали возможность спуска летающих лодок. На следующий день погода улучшилась и старший лейтенант В. Утгоф предложил перенести операцию на сутки. Однако командующий флотом отменил операцию, которая из-за утраты внезапности потеряла значение.

Кампания 1916 г. оказалась наиболее напряженной для Черноморского флота за все время Первой мировой войны. За достигнутые успехи в руководстве боевой деятельностью Черноморского флота в кампанию 1916 г. вице-адмирал А.В. Колчак был награжден орденом св. Станислава 1-й степени с мечами.

В результате февральской революции император Николай II вынужден был отречься от престола, а власть в стране перешла к Временному правительству, которое считало необходимым продолжать войну с Германией. Вице-адмирал Колчак придерживался того же мнения. Поэтому он первым на Черноморском флоте присягнул на верность Временному правительству, которое считало его надежным человеком, способным повести за собой моряков Черноморского флота на продолжение войны. Колчак продолжал командовать Черноморским флотом, но уже не имел того авторитета и власти, которые обеспечивали ему беспрекословное повиновение личного состава флота, как это было до свержения самодержавия. Революция внесла много нового в жизнь Черноморского флота.

Главные силы Черноморского флота и сформированная из 100 судов транспортная флотилия готовились к планировавшейся Ставкой на лето Босфорской десантной операции. Эсминцы и авиация флота приступили к систематической разведке побережья в районе намеченной высадки десанта.

26 февраля 1917 г. три гидротранспорта (10 летающих лодок) в сопровождении эсминцев под руководством начальника воздушной дивизии капитана 1-го ранга М. Федоровича выясняли обстановку в Констанце.

В начале марта группа действовала на ближних подходах к Босфору. На случай выхода в море ремонтирующегося линейного крейсера «Гебен», мористее находились линкор «Императрица Екатерина Великая» (под флагом командующего флотом), крейсер «Память «Меркурия» и два эсминца.

12 марта самолёты гидротранспортов «Александр I», «Николай I» и «Румыния», произвели 23 вылета на разведку и барражирование над кораблями. Самолёт М-9, пилотируемый лейтенантом М. Сергеевым с унтер-офицером И. Туром с задания не вернулся. Поиски его ничего не дали. По истечении двух суток оперативная группа вернулась в Севастополь.

А самолёт Сергеева, получив повреждение одного из бензиновых баков, вынужден был произвести посадку на воду. В другом баке оставалось немного бензина. После непродолжительного полёта по направлению к Крыму, экипаж обнаружил турецкий парусник и принял смелое решение захватить его. Для острастки по курсу парусника дали короткую очередь из пулемета, команда парусника быстро покинула его на шлюпках. Приводнившись, экипаж самолёта поднялся на борт. С самолёта сняли оружие, компас, фотоаппарат и взяли его на буксир. Решили под парусом идти в Севастополь, но на море был штиль. На следующий день, самолёт, почти потерявший плавучесть, затопили. Вскоре поднялся ветер, и парусник приобрёл ход. На третьи сутки плавания разыгрался шторм и пришлось побороться за свою жизнь. На следующий день шторм утих, но парусник был обстрелян русским транспортом, который, опасаясь, что это германская подводная лодка, дал залп и начал уходить. И только на следующий день экипаж обнаружили у Джарылгачской косы пограничники, вызвавшие корабль из Севастополя. Буксируемый эсминцем трофейное судно прибыло в. Севастополь, где и состоялась встреча с товарищами, считавшими экипаж погибшим.