Представители авиационного комитета выразили беспокойство по поводу недостаточно развитой сети авиационных станций и для повышения оперативности предлагали создавать подвижную базу из двух-трёх специально оборудованных грузовых автомобилей на каждой станции 1-го разряда. Такая подвижная база при необходимости могла выдвигаться на желаемый пункт, вплотную к неприятелю, а в случае обстрела без затруднений менять позицию. Отряд, опирающийся на подобную базу, предлагалось формировать из любых самолётов авиационной станции, а личный состав по необходимости менять. При отсутствии надобности в работе подвижного отряда его возвращали на авиационную станцию. Члены комитета осознавали, что подобная мера только «несколько развивает самое дело, отнюдь не нарушая общей организации». Для повышения мобильности авиационный комитет рекомендовал включать в его состав не более трёх самолётов.

В отдельные периоды немецкая авиация действовала довольно активно. Так в конце августа немецкое радио сообщило: «Немецкие самолёты 30 августа атаковали русские морские силы, находившиеся в Рижском заливе и Усть-Двинске. Один аэроплан зажёг перед входом в залив неприятельское опорное судно для аэропланов; второму удалось сбросить бомбы на миноносец, третий дважды сбрасывал бомбы на стоявшее в Аренсбургской бухте неприятельское опорное судно для аэропланов; четвёртый сражался у Цереля с двумя русскими аэропланами и сбросил бомбы на миноносец; пятый бросал бомбы на две погрузившиеся у Виндавы неприятельские подводные лодки с неизвестными пока результатами; шестой сбросил бомбы в верфь для миноносцев на берегу Двины, причинив пожар последней; седьмой потопил русский парусник, команда которого спасена».

В ответном налёте на Виндаву 2 сентября участвовали летчики 1-го судового отряда «Орлицы»: лейтенанты Краевский, Зверев (старший офицер «Орлицы» старший лейтенант. С.Л. Кавелин находился на борту в качестве наблюдателя), мичманы Туржанский и Штральборн, а также летчики 2-го авиационного отряда: лейтенанты Литвинов, Лишин, Нагурский и авиационный кондуктор Еременко. Два самолёта до Виндавы не дошли: мичман Штральборн вернулся из-за отказа мотора, лейтенант Лишин приводнился недалеко от «Прозорливого». Над Виндавой гидросамолёты были обстреляны. Получив повреждения лейтенант Зверев с Кавелиным вынужден был приводниться близ Виндавы. Самолёт они уничтожили, а сами оказались в плену.

|

|

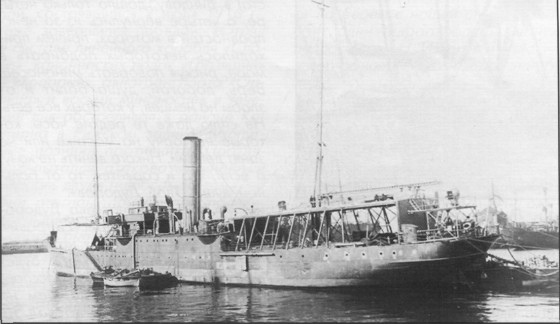

Гидроавиатранспорт "Орлица" |

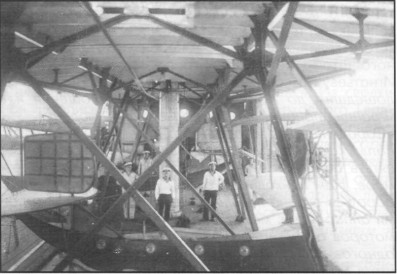

Летающая лодка М-9 в ангаре "Орлицы" |

Война показала, что взаимодействие между армейской и флотской авиацией оставляет желать лучшего, в связи с чем для повышения его эффективности предпринимались практические шаги. Так 30 сентября в соответствии с приказанием командующего флотом в 12-ю армию был направлен морской лётчик мичман В.А. Корольков для оказания помощи сухопутным лётчикам в классификации морских целей при полётах над Рижским заливом. Впоследствии начальник штаба Северного фронта генерал-майор Бонч-Бруевич письмом от 20 октября 1915 г. обратился к начальнику службы связи Балтийского моря с просьбой дать распоряжение о высылке имеющихся руководящих указаний по службе связи, схему всех наблюдательных постов, состав их и способ передачи донесений с каждого.

Во втором полугодии 1915 г. германские войска прилагали неимоверные усилия для захвата Усть-Двинска и Риги. Русские войска оказывали упорное сопротивление.

В середине августа 1915 г. крупная группировка германского флота форсировала минно-артиллерийскую позицию в Ирбенском проливе и через четыре дня начала входить в южную часть Рижского залива. Отошедшие к Моонзундскому каналу линкор «Слава», канонерская лодка «Грозящий», авиатранспорт «Орлица» и другие корабли вели активные боевые действия. Лётчики Килькондского и 1-го корабельного отряда выполняли десятки полётов в интересах отряда кораблей.

Из материалов Драшпиля следует некоторая детализация и уточнения: «25 сентября самолёты «Орлицы» корректировали огонь линкора «Слава» и миноносцев по неприятельским позициям около Риги. «Орлица» была безрезультатно атакована немецкими аэропланами, сбросившими на неё четыре бомбы. Шрапнельный огонь ее 75 мм орудий был недействителен, как и огонь её единственного зенитного орудия. После стрельбы выяснилось, что ударом газов от 75 мм орудий были повреждены аппараты в открытых ангарах «Орлицы», так что они не могли быть пущены в действие».

С приближением осени интенсивность полётов существенно снизилась, на авиационных станциях занялись ремонтом техники, подводились скромные итоги, которые свидетельствовали, что гидросамолёты противника обладают лучшими характеристиками и вооружением. Балтийцы продолжали связывать свои надежды с самолётами «Кертисс», в то время как черноморцы в них всё более разочаровывались и за неимением лучшего склонялись в пользу самолётов конструкции Григоровича. Балтийцы старались по мере сил укрепить свою авиацию, прибегая к различным ухищрениям.