Конструкторам поставили задачу уложиться в габариты фугасных бомб ФАБ-250 и ФАБ-500. Это облегчало подвеску на стандартные бомбодержатели и позволяло размещать их как снаружи, так и изнутри. В последнем случае на прибор надевалось дополнительное колено выливной трубы, выводившееся наружу. Таким образом УХАП-500 монтировался в бомбоотсеке СБ в варианте «химического штурмовика»; его вооружение дополнялось парой ВАП-500 под крылом.

УХАП-250 имел емкость 110 л и расход 50—60 л/с, больший по размерам и весу УХАП-500 соответственно 202 л и тот же самый расход. Первый предназначался для БШ-2 и МБР-2, второй - для СБ, ДБ-3 и МДР-6. В 1939 г. они успешно прошли полигонные испытания и были запущены в производство. Но при постановке дымовых завес приборы серии УХАП оказались более эффективны, чем при разбрызгивании ОВ. Именно в этом качестве они и применялись в ходе Великой Отечественной войны.

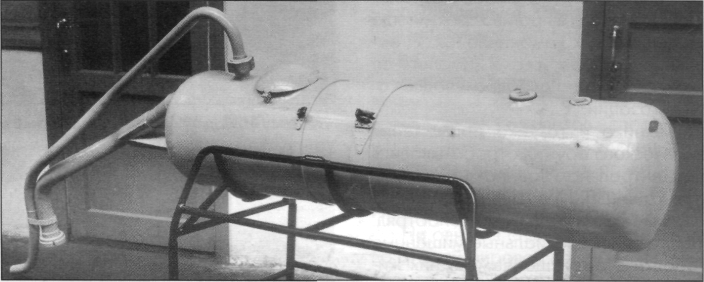

Выливные приборы, размещаемые внутри фюзеляжа, теоретически должны были обеспечить улучшение аэродинамики и повышение летных данных самолета-носителя. Первый такой «химбак» спроектировали в НИИ ВВС для двухмоторного бомбардировщика ТБ-1. Это был тот же ВАП, но выполненный по размерам и конфигурации бомбоотсека. Образец изготовили, но довести «до ума» не смогли. Позже в задания на разные бомбардировщики вписывали размещение в бомбоотсеках «химбаков» разной емкости. Так, для тяжелого крейсера ТК-4 (так и не построенного) предусматривались два бака по тонне каждый. А в проекте гигантского многомоторного бомбардировщика Г-1 были заложены «химбаки» в общей сложности на 20 т. Ни один из этих проектов не был реализован. Зато в первоначальном варианте штурмовика БШ-2 (всем известного Ил-2) в бомбоотсеки в крыле укладывалось с каждой стороны по одному цилиндрическому баку. Но и такой выливной прибор в серийное производство не пошел.

Первое применение выливных приборов на учениях планировалось на август 1930 г. на маневрах Московского военного округа под Воронежем. Но тогда не смогли набрать надежно работающих приборов даже на один отряд (10 машин). Реально освоение их в войсках началось в мае 1931 г., когда серийные ВАП-4 получила 56-я эскадрилья, летавшая на бипланах Р-1. В этот период Р-1 были быстро вытеснены из легкобомбардировочной авиации новыми самолетами Р-5. Именно они стали основными носителями химического оружия. К осени 1932 г. ВВС РККА теоретически могли выставить под сотню машин, оснащенных выливными приборами. Обычно комплект из четырех ВАП-4 выдавали на половину парка самолетов бригады. С 1 936 г. часть бригад получила статус особых химических, им выливные приборы полагались на все машины.

Но мало было наладить производство ВАП. Требовалось создать запасы самого химического оружия, оборудовать тыловые склады ВВС, построить помещения для хранения ОВ на аэродромах. Поначалу проверяющие комиссии приходили в ужас, обнаружив бочки с ипритом стоящими где-нибудь возле ангаров. Но и этого было мало. При недостаточно осторожном обращении химическое оружие становилось опаснее для своих, чем для врага. Значит, нужно было обучить специалистов, отработать технологию безопасной заправки ВАП, снабдить людей средствами индивидуальной защиты.

Выливной прибор ВАП-200 (чертеж)

Ближний бомбардировщик Су-2 с выливными приборами ВАП-200

Цилиндрический бак, который должен был устанавливаться в бомбоотсек в крыле штурмовика БШ-2 (Ил-2)